- 一一宅 [1]

钟文凯

居住建筑可以分为两种基本类型:单体住宅(House)和集合公寓(Housing)。单体住宅一般是为特定的家庭或个人专门设计,通过一系列连续统一的室内外空间的组织来定义私人领域与周围环境之间的关系;集合公寓则往往是大批量生产,相同或类似的“户型”在水平和竖直方向上重复叠加,除了公共走道、楼梯和电梯间以外,邻居之间在空间上彼此封闭隔离。这种分类当然是过于简单的:比如,现在国内外有很多由房地产商开发的低密度社区或“别墅小区”,里面的单体住宅实际上也是按照几种标准户型和有限的变化来成批建造,在美国甚至有通过邮购订货、由用户自行组装的预制单体住宅。另一方面,一些建筑师在设计集合公寓时试图通过强调公共空间和基础设施的共享来增进邻居间的交往,或者利用剖面上的组合变化来尝试非重复性的公寓形式[2]。虽然成功地丰富了单元之间空间关系,他们却未曾进一步质疑或放弃个体单元本身的单纯性与排外性。

这组小住宅完成于莱斯大学(Rice University) Mark Wamble指导的本科四年级城市设计课。与常规的从总体到细部或者说从上到下的城市规划设计方法相反,设计命题由个体居住单元出发,通过单元内的空间构成,门、窗等基本元素的设计,单元间的相互关系,以及居住单元在城市中的分布模式来表达宏观城市设计概念。如何把14个单元分布在城市中的7个不同基地上? 可能性几乎是无限的,其中的两个极端,一是集中式:所有单元全部集中在某一基地上,其余基地留空;二是均分式:每个基地上各建两个居住单元。这两种策略背后隐含着截然不同的城市规划构想。14和7是随机的数字,也可以用一百万和N来代替,但这貌似偶 - 然的起点所引发的一系列设计过程,却不再偶然。

14 = 3x3 + 2x2 + 1x1 + 0

我决定把14个居住单元进行“静态”分布:7个基地中的3个上各有3个居住单元,另外2个各有2个单元,再有1个基地只建1个居住单元,最后一个基地留空。

再假设每个基地上都以不同方式“住”着3个人——不管基地上有多少居住单元。由于单元的数量总是少于或等于居住的人数,表面上看来没有人可能同时占据多于一个单元。但是,单元的“短缺”决定了它们必然被争夺、侵犯、谈判、交换、分享。这种动态的关系使人们无需拥有或者租借某一单元也能“使用”其空间。这里的“使用”是广义的,可能是临时性的,比如探访,甚至只是路过看见。原来的“短缺”被瓦解了:因为每个人都可能在不同的时间、以不同的方式、在不同的程度上“使用”或者说“拥有”多个单元,一种人与使用空间一一对应的城市概念被另一种远更复杂、交叉重叠的多元关系所代替。

这一结论几乎是显而易见的,现实中任何一个城市都是人与人、人与物质环境互动共存的网络,这种关系的建立甚至可以说是城市存在的根本理由。这组小住宅的设计意图,在于把这一概念推进到城市结构的基本层次,挑战最小居住单元的单纯性与排外性。以下选取的四例实际上介于私宅和公寓的边缘,也可以称为“非私宅”[3]或“微型公寓”。它们不可避免地触及到今天居住建筑设计里的一些热门话题:私密空间在现代都市里的消解,传统家庭模式的变迁,家居环境里工作空间的兴起等等。

- 一一宅:两个单元;一对同/分居的男女,无形的第三者

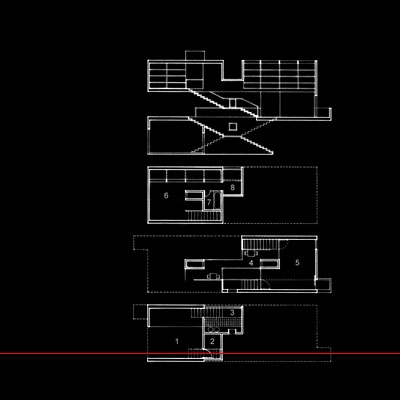

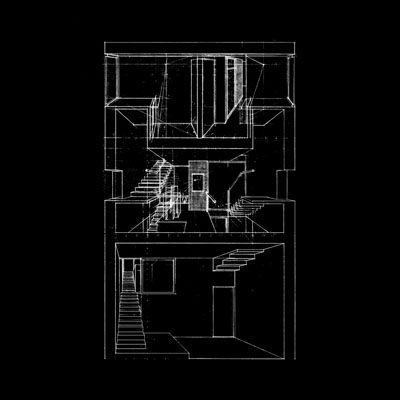

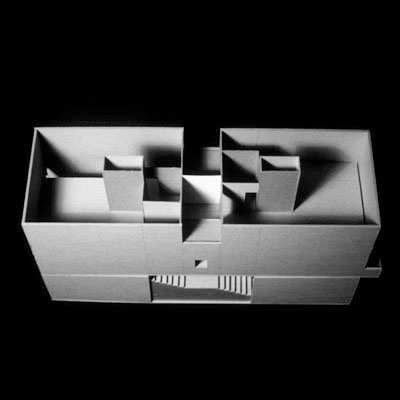

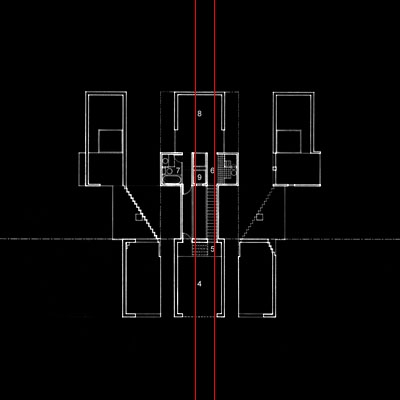

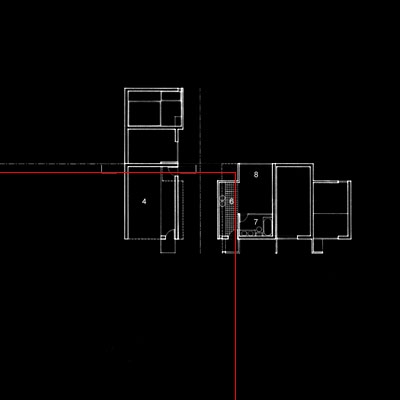

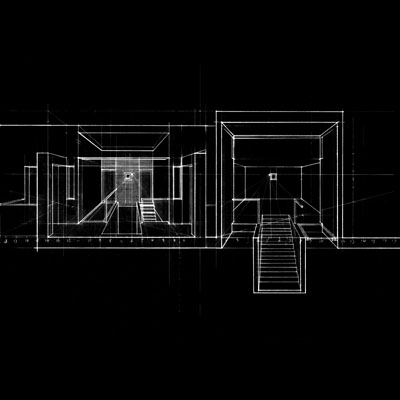

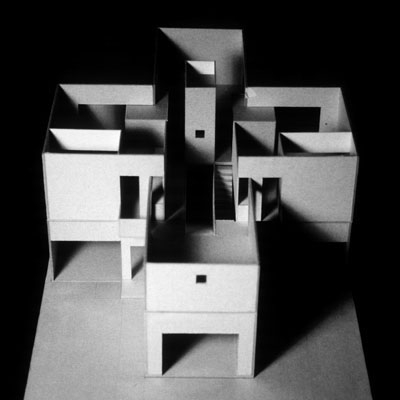

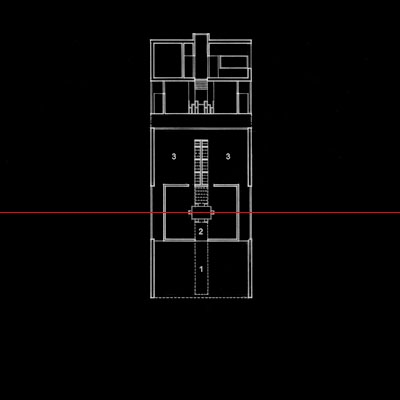

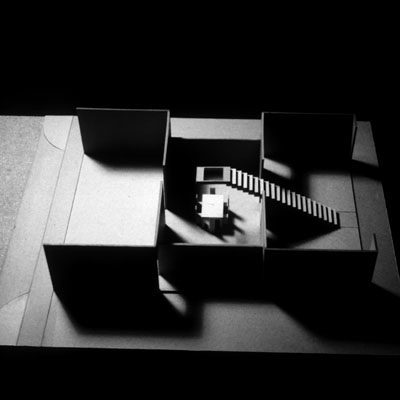

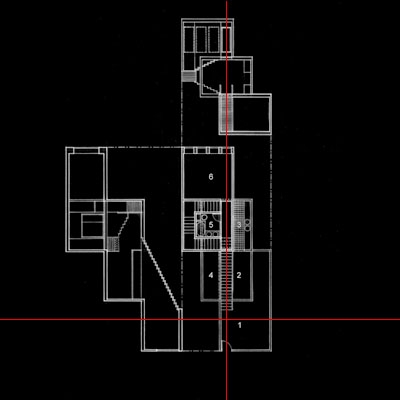

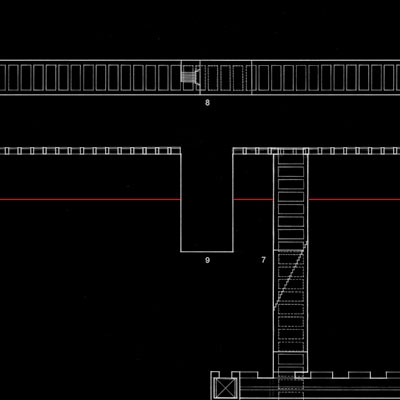

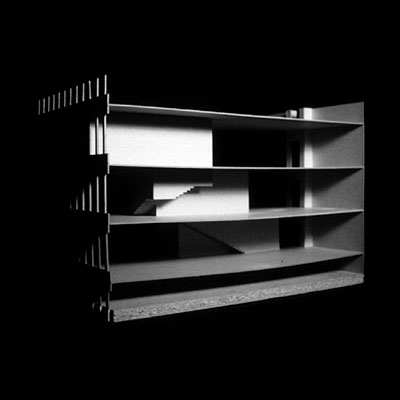

两个单元各由一组完全等同的空间序列构成:底层车库、储物间;楼梯上至半层厨房;二层起居室、餐厅;三层卧室、卫生间、书房。它们分处房子的两端,像双螺旋染色体一样彼此缠绕,时而分离,时而交错。两厨房之间墙壁上的小窗,连接起居室的天桥,共用的上下连通的壁炉,最后在顶层中间背靠背的书房,构成了两人间的共享区域。

A-1. 甲单元

A-2. 乙单元

A-3. 共享区域

A-4. 透视

A-5. 模型

1. 车库

2. 储物

3. 厨房

4. 餐厅

5. 起居室/壁炉

6. 卧室/壁炉

7. 浴室

8. 书房

9. 桥

- 一二宅:三个单元;房东和两房客

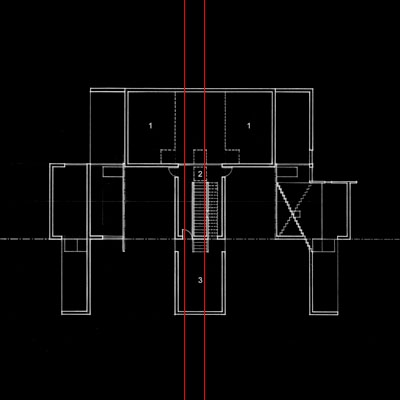

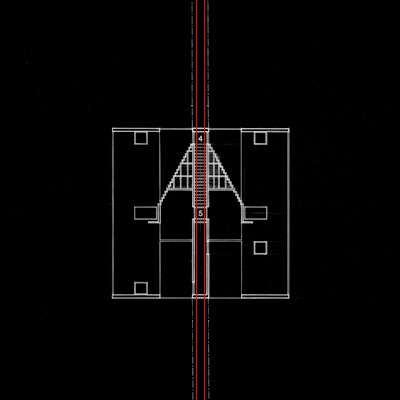

三人各有独立的车库入口,共享底层围合的院落和二层半露天起居室。房客的厨房向内部的公共空间“蚕食”,而房东的厨房以及浴室不仅“挤”进了房客的空间领域,还同时向外扩张。最终房东略占上风,不仅拥有从车库直达卧室的私密小楼梯,还可以自由上下房客们共用的中间楼梯和走道。

B-1. 共享空间

B-2. 房东单元

B-3. 房客单元

B-4. 透视

B-5. 模型

1. 室外院落

2. 公共楼梯

3. 起居室

4. 车库

5. 私密楼梯

6. 厨房

7. 浴室

8. 卧室

9. 阅读/观望点

- 分宅:两个单元;两个在家工作的小公司合伙人,顾客

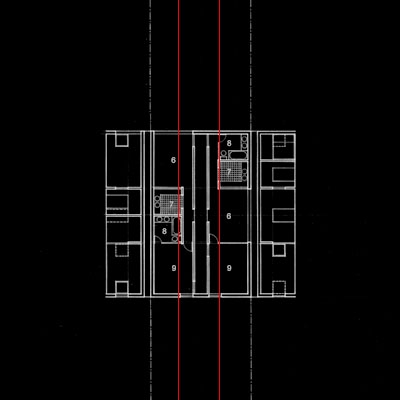

楼梯/书架、“空中走廊”既是共享的元素,同时又把房子在纵向一分为二。楼梯的尽头是嵌于两单元入口间的一片玻璃,悬浮在一层会客室内会议桌的正上方。非对称的左右两单元向“空中走廊”各开两窗,一侧对齐,另一侧错开。错开的窗户只有在中轴线上才能同时看到——也许是刚进门的顾客猛一抬头…

C-1. 公共空间

C-2. 空中走廊

C-3. 两单元

C-4. 透视

C-5. 模型

1. 车库

2. 会客室

3. 工作室

4. 楼梯/书架

5. 两单元入口

6. 起居室

7. 厨房

8. 浴室

9. 卧室

- 千分之一宅:一个单元;外国商贸代表,公司职员,流浪汉

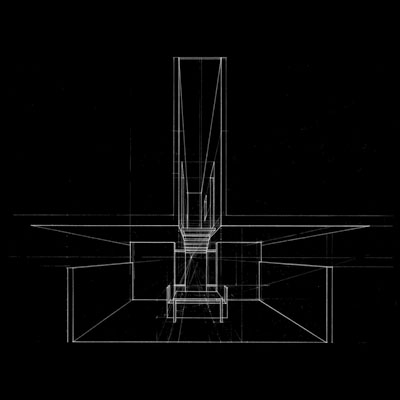

这一单元是摩天大楼内的一片“飞地”,穿越三层楼面,在X、Y、Z向度上层层递变。只有住在里面的外国商贸代表能够完全享用其内部空间;同一大楼内工作的公司职员只在某一层上看到它外壳的一小片段;对于楼外无家可归的流浪汉,这一单元消失在成百上千、完全重复、毫无个性的玻璃窗背后…

D-1. 单元内部

D-2. 单元外部

D-3. 建筑外部

D-4. 透视

D-5. 模型

1. 起居室

2. 吹拔

3. 厨房

4. 餐厅

5. 浴室

6. 卧室

7. 底层外立面

8. 中层外立面

9. 顶层外平面

- 注释:

[1] “一一宅”的名字来源于台湾导演杨德昌的电影《一一》。电影透过一个危机中的家庭描述了三代人之间一一对应同时又相互交织的关系。

[2] 例如:Steven Holl的福冈公寓,妹岛和世的Gifu Kitagata公寓。

[3] 1999年夏天,纽约现代艺术博物馆曾举办“非私宅”(The Un-private House)展览,展出26位当代建筑师的住宅设计。

[本文发表于《时代建筑》2003/05 (总第73期),“实验与先锋”专辑,p76-79。]